炎の女 丸谷るみ 大腸癌のため2024年2月8日没す。

私の懼れていたことが起こったのに、その死はあたかも突然の事件のように思われ、私の頭も胸も中で掻き乱している。

家内が死んでしまった。 、、、、、、信じられないのである。ただただ思うのは昨日まで確かに家内と会話を交わしていたのにという怨みだけである。

行く川の流れの如く世の中の移り変わりにつれて人の幸不幸もさまざまなもの、癌と言われたとしても生き抜く人もいるのに、瑠美はそれだけの

定めであったのだ。

死んでしまった家内を思うと、私は躰の中の突っかえ棒が突然に無くなってしまったように生きている今が覚束ない。

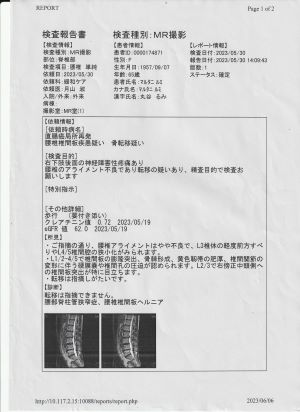

2022年(令和4年7月)CTにて検査の結果を消化器外科の松田医師から「肺に癌細胞が沢山散らばっている」と、康に連絡があった。

2022年4月28日~ 第2回のXELOXアドバイス療法したが血便なし、マーカーも範囲内数値だが、肺に癌細胞あり、このままだと

癌化するので、第3回目の薬をライザムザ療法に変更することになった。

2022年12月16日~2023年4月6日の間に6回で終了、しかし、「しぶとい」と、のことで4月6日にまだ点滴を続けるという。

2023年5月2日 清水Dr.より腸に癌細胞ありとの事。肺にもガン細胞あり、30~40個。

丸谷るみが残した記録 「何事においても一つ一つの事例へおろそかにしないといった彼女のの精神がよみとれます」

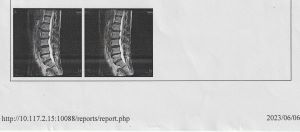

*直腸全摘手術前のレントゲン写真 (伊奈胃腸病院)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2021 3.22 直腸手術

4.24~11.18 ゼロ―ダ治療

2022 2. 3 肛門修復手術

7. 8 マキクリニックの紹介で、救急外来へ、CT,「肺への癌の転移予防のため。

8. 5~11. 4 抗癌剤点滴、橋本病院で肩から点滴を入れる手術。1回目以降は医大にて、効果なしとの事で、点滴を続ける。

2022 12.16 第3回目の抗癌剤治療開始(ラムシルマブ+FOLFIRI療法)

2023 1.月2日、2月3日、2月24日、3月17日. 4月7日(2/24,3/17 しびれ、舌に黒班ができ下痢、嘔吐が続く。大層苦しかった。※肺の癌は、小さくなったものもあるが、

大きくなったものもあるので、点滴をやめると、せいぜい2年半と、告げられた。(主人も一緒に)松田氏説明中、℡「おい、今度どこへ言ったらええんよ」、、、、、?

しびれの原因は、1月2日に使った「エルプラット」の副作用。下痢は2月3日の「カンプト」が原因だと聞いた。

2023 第3回目の抗癌剤治療終了時に清水Dr.の説明で、治験を受けるのか否かを聞かれた。そのとき、腸に癌のあると告げられた。また、肺癌への点滴の効果なしとのこと。

光生の信頼したセカンドオピニオンの検査では(和歌山県立医科大学)

光生のアドバイスも、るみには釈迦に説法。

るみ、この世におさらば。

2033 6/8~6/21

放射線治療をおこなう事になる。(大腸がんに)できる量の半分を2回に分けおこなう予定。 尿などの神経圧迫、尿が出ない。足が痺れる。放射線治療は2週間後に、その

効果を感じる。放射線の効果は半年だそうだ、2回目は効果がない。

その後のメモは康が持ち去る。

「先生、どうやって殺すん」

最後生き抜いた3箇月は平成4年2月二十四日に永眠した丸谷董裕と同にひどく痛がっていました。しかし、寒さに震えていなかったのはせめてもの救いになっております。

病骨稜如剣

第一薬品の辻氏が薬を入れると

第一薬品の辻氏が薬を入れると  医師は不在、康が死を確認した

医師は不在、康が死を確認した

令和六年二月八日 午後八時41分であるが、、、、、、、医師は逝った後、康からの℡でやって来た。小生が枕経を読むと

令和六年二月八日 午後八時41分であるが、、、、、、、医師は逝った後、康からの℡でやって来た。小生が枕経を読むと

● 元祖大師御遺訓 一枚起請文

唐土我朝に、もろもろの智者達の、沙汰し申さるる観念の念にもあらず。また学問をして、念の心を悟りて申す念仏にもあらず。ただ往生極楽のためには

「おとうさん、ちょっと!やめて」と、石田医師の声。

南無阿弥陀仏と申して、うたがいなく往生するぞと思い取りて申すほかには別の仔細候らわず。ただし三心四修と申すことの候は、皆決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候なり。この外に奥ふかき事を存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候べし。念仏を信ぜん人は、たとい一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無知のともがらに同じうして、智者のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし。証のために両手印をもってす。

浄土宗の安心起行この一紙に至極せり。源空が所存、この外に全く別義を存ぜず、滅後の邪義をふせがんがために所存をしるし畢んぬ。

建暦二年 正月二十三日 大師在御判

と、以上の出来事がおこった。

≪ Quand les hommes politiques se limitent a administrer un systeme de reglements ou de pouvoir, une histoire sans violence peut etre attendue. Cependant, quand on a le malheur ou la chance de vivre a une epoque ou les fondements traditionnels de l'Etat ou de la societe s'effondrent, et que les etres humains doivent constituer leurs propres relations bon gre mal gre, la liberte de chacun menace la liberte des autres de mort, et les assassinats proliferent. ≫・・・・・・la situation actuelle au Japon.

C'est une structure a laquelle le peuple

japonais, qui, meme apres avoir largement

reussi dans ses luttes contre d'autres animaux

et le coronavirus, tatonne encore pour

trouver une maniere de se gouverner, ne peut

echapper pour le moment. Cependant, cette

action meme ? ≪ un medecin tentant de reorganiser

seul les relations humaines a Wakayama ≫

- engendre logiquement et inevitablement

un conflit de mort et de meurtre.

●がん患者さんの看取り方

大事な人が亡くなるのはとてもつらいことですが、しっかりと事前に情報を集め、

心の準備をしておかないと、いたずらに死にゆく人を苦しめ、あとで己の行為を

悔やむことになります。

特にがんの患者さんが亡くなるときは、たいてい悪液質になっていますから、

状況を理解しない家族は、無理に食事を摂らせようとしたり、点滴や注射や

酸素マスクを求めたりして、患者さんを苦しめます。

医療は死に対しては無力です。それどころか、よけいな医療は死にゆく患者さんを

苦しめるばかりです。よけいな医療というのは、死を遠ざけようとする処置です。

「まだ治療の余地があります」とか、「なんとか別の方法を試してみましょう」などと

言う医者も、内心では何もしないほうがいいんだけれどと思っているというのが、

ほんとうのところです。

一方、死にゆくがん患者さんに必要な医療もあります。

それは痛みをコントロールするために医療用麻薬の使用です。

モルヒネが主ですが、ほかにも人工麻薬のフェンタニルやオキシコドンなどもあります。

飲み薬や持続注射、座薬や貼り薬もありますから、患者さんの状態に応じて使用できます。

私ががんになって最期を迎えることになれば、早々に医療用麻薬を開始してもらって、

麻薬の安楽なもうろう状態で、この世とお別れしたいと思います。

『坊ちゃん』 夏目漱石

われわれが人と会話するときのことを考えますと坊ちゃんの「ちゃん」を、「ちゃん」は相手に対して親しみを表現する感覚で使いますが、

幼児を呼ぶときはほとんど「ちゃん」です。

しかし、○○「さん」というときは相手の人格を尊重した意味にとれます。

また、おかあさんは子供が乳離れをしていないときは「ちゃん」で、「さん」とか「様」づけになったときは、子どもが親元から独立したときに

ひとびとから人格を認められたような感じです。

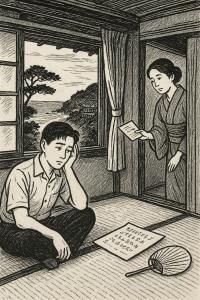

夏目漱石さんの『坊ちゃん』をこんな感じで読んだとき、清さんの存在とわが妻るみの存在が私の母への甘えと相似していました。

≪、、、、、、死ぬ前日おれを呼んで坊ちゃん後生だから清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で坊ちゃん

の来るのを楽しみに待っておりますと言った。だから清の墓は小日向養源寺にある≫

関西人は「坊ちゃん」を「ボンボン」と言ってますね。「ぼんち」とも言います。

5月13日 「漱石会」は「有吉佐和子記念館」で開催されました。

本日は5月で満95歳になられました廣岡茂久氏も老人ホームの外出許可をとられて雨のなかセニアカーを運転されてのご参加されました。

この行動力はわたくしたちの宝です、また、民謡『忠義桜』を独唱されるなど「年老いて万事枯ゆく昨日今日、むさ苦しさになるまいぞ夢」

を実践中のお人です。また今回の『坊ちゃん』を解題とした読書会は「読書百遍意自ずから通ず」を体験できたことの満足感がございました。

全身全霊を集中させながら一歩、一歩前進する廣岡氏にくらべますと、吾輩の生き様は結婚→放蕩→読書とやりたい放題。

妻にライフラインの責任を依存し趣味に生きてまいりました。

例えばお金の管理などは妻に任せてそこからおこずかいだけ貰って生きる、妻を洗濯女代わりに使いまくるなど、

昭和生まれで親が戦争体験者のひとびとは、こんなひとびとが多いのではないでしょうか。

なにをするのも「おかあさん!」と、妻を乳母代わりに使います。ここに「恋愛と妻」とは別人格のもとにgoing my way

を貫く男子たちが生まれました、『関白宣言』などが大流行しました。

「文学」というものはこのような考えを刷新させてくれ、現代社会に「その作品」といった子を産み落としました。

大逆事件の女たち、石川啄木の妻、与謝野晶子、平塚らいてう、津田梅子など明治時代のひとびとは女性の解放について

真摯に向き合っておられたようです。

しかし、戦争を知らない子どもたちの世代あたりから以降の青年層というものは、戦争の影響よりも戦後の影響を強く受けている

ような気がいたします。

終戦から10年後、都会のみ平和が狂騒しているこんにちまで、昭和30年世代の人々は戦争と別種な不可思議な体験が重ねあげられて

きました、その体験の蓄積が悪く発酵した例として、プロパガンダが蒸しあげて活字として羅列しています。

よい例の一つが小生の家内のような底抜けに明るい屈託のない娘たちの出現です。

反面、漱石さんの『私の個人主義』を理解できず、団塊の世代の学習のの果実に甘えて、良いところばかりつまんで解釈しているために

自分本意の思考のみ優先するひとびとが増えています。

思うに、明治・大正・昭和の人々には欧米列強に方を並べるといった大命題が存在し、その魂を抱きながら生きぬいてきたです。

平成世代以降のひとびとは昭和30年以降のひとびとに育てられた結果、明治の日本人たちのガッツは見受けられません。

ゆえに、古き昭和の良き時代を回顧しながら老人クラブのような「漱石会」での読書会でお勉強をし、ボケ予防をしながら令和の時勢の嵐も

吹きごたえがなくなるまで生き抜いてやろうじゃありませんか。

【恩田先生の解説から】

・「坊ちゃん」だけには「うらなり」や「やまあらし」のような姓がみあたらない。

・「清」は坊ちゃんにとって乳母のような存在である。

・「結婚」=うらなり「放蕩」=赤シャツ「読書」=漱石を あてはめ考えました。

漱石さんが『坊ちゃん』を書いたころ、この小説を舞台とした松山市一番町愛松亭より正岡子規さんにお手紙を出していました。それは

『坊ちゃん』が松山を舞台にしたことの子規さんに暗黙の了解を得たかったのでしょう。

≪・・・・・・・古白氏自殺のよし当地に風聞を聞き驚き入り候随分事情のある事と存じ候らへども惜しき極に候≫

と、同時に藤野古白『人柱築島由来』の横死を提起。

快刀切断両頭蛇 快刀 切断す 両頭の蛇

不顧人間笑語譁 顧りみず 人間(じんかん) 笑語譁(かまびす)すしきを

黄土千秋埋得失 黄土 千秋 得失を埋め

蒼天万古照賢邪 蒼天 万古 賢邪を照らす

微風易砕水中月 微風 砕き易し 水中の月

片雨難留枝上花 片雨 留め難し 枝上の花

大酔醒来寒徹骨 大酔 醒め来りて 寒さ骨に徹し

余生養得在山家 余生 養い得て 山家に在り

刀ですっぱりと二股かける気持ちを切り断ち、世間のやかましい嘲笑は相手としない。

損得の勘定は永遠に地面の下に埋め、お天道様は永劫に賢と邪とを見定めてくれる。

水中の月影は、そよ風にも砕けやすく、枝に咲く花は僅かに降るだけの雨にも落ちてしまう。

随分酔ったのに醒めてしまうと、寒さが骨身にこたえるが、残りの人生は田舎で過ごすとしよう。

また、五月二十八日付書簡では、

≪小生、当地着以来、昏々俗流に打ち混じ、アッケラ閑として消光、身体は別

に変動も無之候。教員生徒間の折合もよろしく好都合に御座候。東都の一瓢

生を捉へて大先生の如く取扱ふ事、返す?恐縮の至りに御座候≫

と、この頃における松山での生活が比較的快適であることを述べています。

そうした気持ちがこの詩全体に反映されている、と考えられると思いませんでしょうか。

※『人柱築島由来』

人柱の話については南方熊楠も探求されていて、『南方熊楠選集』にもみえます。

「物をいふまい 物ゆた故に、父は長柄の人柱」

『和漢三才図会』に従うと、はじめてこの橋を架けた時、水神のために人柱を入れなくてはならねと、

関を垂水村に構えて人を揃えんとす。そこへ同村の岩氏某がきて、人柱に使う人を袴につぎあるもの

ときめよ、と差しいでた。ところが、そういう汝こそ袴につぎがあるではないかと捕われて、たちまち

人柱にせられた。(笑い)

また、大正十四年六月二十五日『大阪毎日新聞』に、誰かが築島に人柱はきくが築城に人柱は聞

かぬというように書かれたが、井林広政氏から、かつて伊予大洲の城は立てる時お亀という女を人柱

にしたので、お亀城と名づく、と聞いた。この人は大洲生まれの士族なれば虚伝でもなかろう。

と、書かれていらっしゃいます。

講師の恩田先生曰く、この小説の時代背景にはポーツマス条約と日露戦争を揚げました。

明治38年(1905)8月10日からアメリカのポーツマスで講和会議が開かれ、9月5日、日露講和条約(ポーツマス条約)が調印されました。

同条約は、両国が10月15日批准を相互に通告して発効し、16日に公布されました。

・ロシアは北緯50度以南の樺太(サハリン)を日本に譲渡する。

・ロシアは日本の韓国における軍事・経済上の卓越した利益を承認し、日本が韓国に指導・保護・監理の措置をとるのを妨げない。

・日露両国は満州から同時に撤退し、満州を清国に還付する。

・ロシアは、清国の承認を得て、長春・旅順口間の鉄道を日本に譲る。

・ロシアはロシア沿岸の漁業権を日本に譲る

以上がポーツマス条約の内容です。

その後、明治39(1906)1月『吾輩は猫である』7,8章(ホトトギス)。『趣味の遺伝』(帝国文学)。

3月『吾輩は猫である』9章(ホトトギス)。

4月『吾が輩は猫である』10章(ホトトギス)『坊ちゃん』(ホトトギス)

5月『漾虚集』(倫敦塔・カーライル博物館・幻影の盾・一夜・薤露行・趣味の遺伝)大倉書店・服部書店。

8月『吾輩は猫である』11章(ホトトギス)。

9月『草枕』(新小説)。

10月『二百十日』(中央公論)

11月『吾輩は猫である』(中編)

明治40 1月『鶉籠』(坊ちゃん・二百十日・草枕)『野分』(ホトトギス)

・・・・・・地方を舞台にしているのは何故でしょうか?

4月 朝日新聞入社。

これらを読むとき漱石さんと孫文との関係も念頭に入れることにより、わが国の明治時代のひとびとの動きが理解できます。

『手紙』

漱石の書いた作品に『手紙』がございますが、その書き出しでモーパッサンの『二十五日間』とプレボーの『不在』を例えており、

プレボーのほうは、

≪、、、、、、パリのある避暑地へ降りて、そこの宿屋の机かなにかの上で、しきりに構想に悩みながら、何か種はないかという

ふうに、机の引出しをいちいちあけてみると、最終の底から、思いがけなく手紙が出てきた≫

と、いったものでした。

モーパッサンの『二十五日間』につきましては、作品の掲載された書物を見つけることが困難でございましたけれども、旧和歌山市

民図書館にお尋ねしました。すると、川崎氏から、

「モーパッサン全集3 春陽堂の中に「わが二十五日」といった内容で存在しております」

と、お教えいただきました。

和歌山市文化振興課 第一回 有吉佐和子文学賞 最優秀賞

『手紙』

山梨県アルプス市 日沼よしみ

① 私(よしみ)は後期高齢者である。しかし、恋をしている。

② なあ~んだ。恋の相手は押し入れにしまっていた手紙なんだ。

③ それは、あなたとわたしの金字塔。

④ 中学校の同級生。でも、高校卒業後あなたは東京に行ってしまった。

⑤ 離れ離れの心を繋ぐ糸、それは文通で愛しあうことでした。

⑥ 四年がすぎて、「生涯、大切にするよ」。

⑦ それから五十年。あなたに支えられて生きてきたの。

⑧ パーキンソン病は有吉文学の『恍惚の人』や『青い壷』に書かれているごとく、脳みその退化。

やがて歩けなくなり、人口肛門に胃ろう、でも生きれるのが幸せ。

⑨ ついに病院からみはなされたわ。自宅で殺せというの!

⑩ 偶然は必然。まるでこの時を選んで現れたかのような古い手紙の束を、わたしはこみ上げる

熱い思いと一緒に抱きしめました。

⑪ こんなにも私を励まし、幸せにする贈り物が今までにあったでしょうか。

⑫ これを二度目の恋というのでしょうか。

⑬ 手紙を眺めるたびに「生涯、だいじにいたわるよ」とあなたの言霊が聞こえてきます。

感想文 日吉様のご主人は他界されてしまったのですか、じつは小生の妻も最近亡くなりました。

徒然なるままに生きています。

ご主人様と交わした言葉は言霊となり、いつまでも日吉様の傍でいますよ。

『手紙』の中に有吉文学のロマンを感じました。

和歌山漱石会が開かれました。(2024、7..5)

「百里を行くものは九十を半ばとす」

土山事務局長は90歳! まだ、まだ頑張ろうね

和歌山漱石会の次回開催は十一月十一日の午後二時に「有吉佐和子記念館」で、

解題は、『思い出すことなど』です。

『思い出すことなど』

① ・つり台に 野菊も見えぬ 桐油かな

.jpg) 修善寺公園の碑へのリンク

修善寺公園の碑へのリンク

・思いけり すでに幾代の きりぎりす

・「幾代」と「逝く与」の掛けことばか。

② ・逝く人に とどまる人に 来たる雁

・ただ一羽 来る夜ありけり 月の雁

.jpg) 「平山胃腸クリニックの前身は長与胃腸病院です」

「平山胃腸クリニックの前身は長与胃腸病院です」

当院の前身は1896年(明治29年)10月開設されたわが国はじめての胃腸病専門の病院・胃腸病院で、開設以来120年を超える歴史を有しています。開設者・長与称吉の父専斎は緒方洪庵門下で明治政府の医事行政に功績のあった人です。称吉は明治17年、19才でドイツに留学、消化器病学を研鑽の末ドクトルの学位を得て明治26年に帰朝、当時の日本橋本町(現在の日本銀行付近)でわが国はじめての胃腸病専門の医院を開業しました。

その後明治29年当時の麹町区内幸町(現在の千代田区内幸町)に病院を建設したのが本院のはじまりです。現院長の平山洋二は第5代目の院長で、長与専斎の曽孫にあたります。当時の建物は木造2階建ての和式の建物で、病室も畳敷きでした。

[≪、、、、、、病室は畳も青かった。ふすまも張り替えてあった。よろず居心よく整っていた。杉本副院長が再度修善寺へ診察に来たとき、畳替えをして待っています、と妻に言いおかれたことばをすぐに思いだしたほど、きれいである。≫

当時の胃腸病院の様子は、明治31年発行の風俗画報・東京名所図絵に紹介されています。司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」に出てくる秋山真之や夏目漱石が入院したのもこの病院です。当時の胃腸病院の様子は、明治31年発行の風俗画報・東京名所図絵に紹介されています。

また、明治31年12月に本院を中心として形成された胃腸病研究会が、現在の日本消化器病学会へと発展したという歴史があり、平山胃腸クリニックは長い間わが国における胃腸病研究の中心であったのです。

.jpg) 本院は関東大震災の後、同所に鉄筋コンクリート3階建ての病院が再建され、さらに昭和43年、現在の

本院は関東大震災の後、同所に鉄筋コンクリート3階建ての病院が再建され、さらに昭和43年、現在の

四谷に移転しました。本院は開設100年に当る1996年(平成8年)に全面改装をして

診療機器も一新されました。

平成22年4月、病棟を閉鎖し平山胃腸クリニックとして開業いたしました。そして平成28年1月、四谷再開発に伴い、大京町に移転し新たなスタートをきりました。

③長与胃腸病院長・ジェームズ教授の訃

(ジェームス教授の哲学思想が、文学の方面より見てどうおもしろいか、ここに群説する余地がないのは、余の遺憾とするところである。また、教授の深く推奨したペルグソンの著書のうち第一巻は、昨今ようやく英訳になってゾンネンシャインから出版された。)

『多元的宇宙』へのリンク

≪余の病気について、治療上いろいろ好意を表してくれた長与病院長は、余の知らない間に、いつか死んでいた。余の病中に、空爆なる余の頭に、陸離の光景を投げ込んでくれたジェームズ教授も、余の知らない間にいつか死んでいた。二人に謝すべき余は、ただひとり生きのこっている。≫

・菊の雨 われに閑ある 病かな

・菊の色 縁にいまだし このあした

④ 池辺三山君に送った詩

新詩を遺却して尋ねるに処無し 搭然マドを隔てて遙林に対す 斜陽径に径て僧を照らして遠のく 黄葉の一村寺を蔵めて深し 偈を壁間に懸くるは仏を益焚く意 雲を天上に見るh事を抱く心 人間至楽江湖に老ゆ 犬吠鶏鳴共に好音

,、、、、、巧掘は論外として、病院にいる世が窓から寺をノ望むわけでもなし、まて室内に事を置く必要もないから、この詩はまったくの実況に反しているには違いないが、ただ当時の余の気持ちを詠じたものとしては、すこぶるかっこうである。

⑤ 明治四十三年九月二十五日

・秋の江に 打ち込む杭の 響きかな

・秋の空 浅黄の澄めり 杉に斧

・秋風や からくれないの のどぼとけ

風流 人 いまだ死せず 病裡 清閑を領す 日日 山中の事 朝朝 碧山を見る

.jpg)

⑥ もうすぐ死んでゆくみなさまへ

.jpg) 作品へのリンク

作品へのリンク.jpg) 沈徳潜『国家六家の序には、乾隆丁亥夏五長州沈徳潜書す、時に年九十五、と、わざわざ断ってある。

沈徳潜『国家六家の序には、乾隆丁亥夏五長州沈徳潜書す、時に年九十五、と、わざわざ断ってある。

長生きのけっこうなことはいうまでもない。長生きをして、この二人のように頭がたしかに使えるのは、なおさらめでたい。不惑のよわいを越すとまもなく死のうとして、わずかに助かった余は、これからいつまで生きられるか、もとよりわからない。思うに一日生きれば一日のけっこうで、二日生きれば二日のけっこうであろう。そのうえ頭が使えたら、なおありがたいといわなければなるまい。

生き延びた自分を祝い、遠く逝く人を悲しみ、友をなつかしみ、敵を憎んで、内輪だけの活計に甘んじて得意にその日を渡るわけにはいくまい。、、、、、、種族保存のためには、個々の滅亡を意とせぬのが、進化論の原則である。、、、、、、人間の生死も、人間を本意とするわれらからいえば大事件に相違ないが、巡査どもに該当すれば、しばらく立場をかえて、自分が自然になりすました気分で観察したら、ただ至当のなりゆきで、そこに喜び、そこに悲しむ理屈はごうも存在していないだろう。

・あるほどの 菊投げ入れよ 棺の中

「十一月十五日(火)、大塚楠緒の死を悼んで、記す、他にも「棺には菊投げ入れよ有らん程」がある。

⑦ウォードの社会学.・大塚楠緒へのリンク

⑧ 明治43年9月22日

圓覺曾參棒喝禪 瞎兒何處觸機縁 靑山不拒庸人骨 囘首九原月在天

円覚に曾(か)って参じぬ 棒喝(ぼうかつ)の禅、 瞎児(かつじ)は何処(いづこ)にか 機縁に触れん。 青山は拒まず 庸人(ようじん)の骨を、

首(こうべ)を九原(きゅうげん)に回(めぐら)せば 月 天に在り。

曾って私は、円覚寺に出向いて臨済のきびしい禅風に参じたものである。

私は、瞎児同然血のめぐりが悪いので、どこへいってもさとりの機縁に恵まれなかった。

しかし、人間の行きつく場といわれる墓地は、この煩悩具足の凡夫である私ごときものの骨でさえ受け入れて下さるべく待ちかまえている。

つらつら懐(おも)うのに、彼の闇(くら)いはずの黄泉(よみじ)が、どうしたことか、皓々(こうこう)たる月が天に輝いているかのように思えてくる。

⑨

≪、、、、、また、記憶をさかさまに向け直して、あともどりをした。≫

「八月五日(土)、転地療養のため、午前十一時、新橋停車場初の汽車(神戸行。普通)で一人で、修善寺温泉に赴く。(松根東洋城に勧められる。)北白川宮の御用掛をしている松根東洋城は、一汽車遅れるという(午後一時十分新橋停車場発。浜松行。普通)という連絡があったので、御殿場で待ち合わせる(松根東洋城の1等切符代三円九十六銭の払い戻しを受ける)。構内で、外人の通訳をしてやろうと思ったが、咽喉を痛めて、声が出ない。なんとか駅員の助けをかりてようやくのことこの大男を無事に京都へ送り届けたこととは思うが、その時の深井感はいまだに忘れない。(この話は鏡が語ったものを伸六が伝えたもの。)三島で四十分待ち合わせ、大仁に赴く。(明治四十三年八月、「鉄道時刻表」によると)、午後一時十分新橋停車場発は、午後五時五十六分三島着。それから六時四十五分(約五十分待ち合わせ)の射ず鉄道大仁行に乗車。七時四十二分大仁着。日が暮れ、雨が本降りになる。3台の車で菊屋別館に着く。入浴。夕食。(石井町子看護婦の世話を受けている。石井町子は、修善寺から長与胃腸病院戻り、退院するまで付き添う。)」

⑩

・病んで夢む 天の川より 川水かな

「八月五日(木)九時半驟u雨一過する。『それから』やっと結末にちかづく。

⑪

・風に聞け いずれかさきに 散る木の葉

修善寺から(九月十一日 夏目鏡子・恆子・栄子あて)

八月十一日。

けさ御前たちから呉れた手紙を読みました。三人とも御父さまの事を心ぱいしてくれて嬉しく思います。この間はわざわざ修善寺まで見舞に来てくれてありがとう。びょう気で 口がきけなかったから御前たちの顔を見ただけです。この頃は大分よくなりました。今に東京へ帰ったらみんなであそびましょう。御母さまも御出です。るすのうちはおとなしく

して御祖母さまのいうことをきかなくってはいけません。御祖母さまや、御ふささんや、御梅さんや清によろしく。今ここに野上さんと小宮さんが来ています。東京へついでの

あった時修善寺の御みやげをみんなに送ってあげます。さようなら。

筆子

恒子 へ

えい子

⑫

・萩に置く露の重きに病む身かな

横になったまま、初秋の空を夜半近くまで見守っていた。そうして、忘れるべからざる二十四日の来るのを、無意識に待っていた。←(二十四日に何があったのか)

⑬9月二十四日(土)、坂元雪鳥、杉村楚人冠来る。午後髭を剃り、髪を櫛り、脱便、衣服を着かえ、坂元雪鳥の持ってきた新しい毛布をかける。宮本淑博士、杉本東造医師来診。観光団が終夜騒がしい。そのためにか、眠られぬ。 (「漱石研究年表」から抜粋)このことか→≪⑫に、裸連の一部は、霜座敷にもいた。すべてで九人いるので、みずから九人組ともとなえていた。その九人組が丸裸になって、幅六尺の縁側へ出て踊りをおどって、一晩はねまわった。便所へ行く必要があって、障子の外へでたら、九人組はおどりくたびれて、素裸のまま縁側にあぐらをかいていた。余はじゃまになる尻や脛の間をまたいで、用をたしてきた。≫

九月二十四日(土)、坂本雪鳥、杉村楚人冠来る。午後髭を剃り、脱便、衣服を着替え、坂本雪鳥の持ってきた新しい毛布をかける。宮本淑博士、杉本東造医師来診。観光団が終夜騒がしい。そのためにか、眠られぬ。

かく大量の血を一度に吐いた余は、その暮がたの光景から、日のない真夜中を通して、あくる日の天明にいたるありさまを巨細残らず記憶している気でいた。ほどへて、妻の心覚えに漬けていた日記を読んでみて、その中に、ノウヒンケツ(ろうばいした妻はかくのごとく書いている)をお越し、人事不省に陥る、とあるのに気がついてとき、余は妻をまくらべに呼んで、当時の模様を詳しく聞くことができた。←『漱石の想い出』に鏡の回想文が収録。⑪のリンクをどうぞ

淋漓絳血腹中文 淋漓《りんり》たる絳血《こうけつ》(深紅の血)

腹中の文《ぶん》

嘔照黄昏漾綺紋 嘔いて黄昏を照らして 綺紋《きもん》を

漾《ただよ》わす

入夜空疑身是骨 夜に入りて空しく疑ふ

身は是れ骨かと

臥牀如石夢寒雲 臥牀 石の如く 寒雲を夢む

(「腹中の文」というのが、この詩のキーワードのような気がするが、、多義的に思える。まだ、描き足りない小説や彼の思いのように取れるし、「絳血」の末にたどり着いた漱石さんの新境地か。)

⑭

・ひややかな脈を守りぬ夜明けがた

すると、床の上につるした電気灯が」ぐらぐらと動いた。ガラスの中に湾曲した一本の先が、線香花火のように、とくきらめいた。余は生まれてから、このときほど強く、また怖ろしく光力を感じたことがなかった。そのとっさのせつなにすら、いなずまをひとみに焼き付けるとはこれだ、と思った。そきに、突然電気灯が消えて、気が遠くなった。

カンフル、カンフルという杉本さんの声が聞こえた。・・・・・・(略)・・・・・・はたがひとしきり静かになった。余の左右の手首は、ふたりの医師に絶えずにぎられていた。その二人は、目をとじている余を中にはさんで、下のような話をした。(その単語はことごとくドイツ語であった)。

「Schwach]

「Ja」

「wahr schein lich nicht 」

「Ja」

「Was,i st, wenn ich ein kind

treffe ?」

⑮

縹渺玄黄外 縹渺たる玄黄の外 *はるけくもうつろなる天地の外にて(鏡「左様ぢゃありません、あの時三十分ほどは死んでいらしったんです」

死生交謝時 死生交ごも謝する時 *死と生が二面対象の、いかにも急劇で没交渉なのに深く感じた。

寄託冥然去 寄託冥然として去り *寄託とは漱石の拠りどころがなくなったようである。

我心何所之 我が心何んの之く所ぞ *余は何処へ行くのやら。

帰来覓命根 帰来命根を覓む *三十分の絶望から帰り来て、命の基を求めた。

杳?竟難知 杳よう竟に知りがたし *おぼろげだったので遂になにがあったのか分からない。

孤秋空遶夢 孤秋空しく秋を遶り *一人孤独な秋の空えを遶る。

宛動蕭瑟悲 宛として蕭瑟の悲しみを動かす *蕭瑟→秋風の声、物寂しいさま『幻の盾』に寥廓なる天の下、蕭瑟なる林の裏、とある。

江山秋己老 江山秋すでに老い *紅葉した山は秋の深さを思います。

粥薬鬢将衰 粥薬鬢将に衰えんとす *粥薬→かゆとくすり、(随書、公孫景茂染傅)景茂捐俸粥薬。(宋史、李煕靖傅)家人進粥薬。

高樹獨餘枝 高樹獨り枝を餘す *高木の葉は散り、小枝をのこしている。

晩懐如此澹 晩懐かくの如く澹に *年老いての感懐ははこんな澹なる風貌よ

風路入詩遅 風路詩にいること遅し *眼前の風物はとてもすぐれている。

明治四十三年4月

Living outside the vast and hollow

heaven and earth.

I felt a deep sense of sudden disconnection

between life and death, with these two opposing

forces at odds..

I feel like I have nowhere left to

turn..

Where am I going from now on?

I woke up after 30 minutes of unconsciousness

and searched for the source of life.。

I was so distracted I didn't know what

was going on.

Running through the lonely autumn sky.

It's like the voice of autumn is calling

out to sadness.

Withered leaves suggest the deepening

of autumn.

Porridge and chemotherapy weaken the

body.

The leaves of the tall trees fall,

leaving only the twigs.

Looks like an old man.

Is it time to turn the wind and dew

into poetry?

【南方熊楠の体験談】

ここに、熊楠と文通を通して議論の相手となった真言宗の僧都、土宜宝龍(1854~1923)に宛てた書簡(1904年6月21日)に、臨死体験に関する一文を紹介してみたい。(当時、熊楠は漱石とも親交のある杉村楚人館に『三年前の反吐ー隠れたる世界的の大学者』(1909)に活字にされ、熊楠伝説が流布されていた。

≪ひとが死んだあとも存続するものがあります。わたしも柔術などで気絶し、しばらくして活を入れられて蘇ったことがあります。〔いろいろな人に〕そのときの状況を聞いてくらべると、たいてい自分のと同じなのです。川原のような所を歩いており、悠々自適、なんの気がかりもなく小唄でも出そうになります。はるかうしろから、確かに呼ばれていると、思ってようやく気づくものなのです。もっとも川原を歩いたことがないひとは、そんなふうに思わないのかもしれません。しかし、だいたい同じだろうと思います。また魂遊というものがあります。わたしも今春、自身でこれを体験しました。糸で自分の頭をつなぎ俗にいうろくろ首のように、部屋の外に遊び、そのありさまを見るものでした。このこともまた寒さの厳しい山中などで、〔ひとびとに〕こうした話を聞き聞き合わせると、誰もが同じでした。≫(『和歌山市立博物館研究紀要』)

)

⑯

八月二十五日 鏡子の日記

朝容態聞ケバキケンナレドゴク安静二シテ居レバモチナオスカモ知レヌト言ウ 杉本氏帰ル東京ノ家ノ東カラ電話がカカリ今朝一番デ夏目兄上高田姉上御夫婦子供三人高浜さん森田さん中根倫さんがお立ちになりましたと言ウ 大塚さん大磯から来ラル 安部さんも来てクレル 一汽車オクレテ野村さんも来ル 池辺氏も来ラル

実際、余と余の妻とは、生存競争のからい空気が、じかに通わない山の底に住んでいたのである。

・露けさの里にて静かなる病

⑰

.jpg)

オリバー・ロッジへのリンクThis book is a very conscious sttemt to

precent the sometimes intangible and complicated

facts and communicating with the spirit of

his son simply and concretely.

オリバー・ロッジへのリンクThis book is a very conscious sttemt to

precent the sometimes intangible and complicated

facts and communicating with the spirit of

his son simply and concretely.

色即是空 :*心霊現象研究の潮流の兆しとしては明治末年、南方熊楠、夏目漱石、柳宋悦らが早くもスピリチュアリズムに関心を示していた。漱石

は『行人』でもメーテルリングの論文を讀んで、不通のスピリチュアル同様つまらない、と記している。同じ頃、学者生命を賭けて心霊現象を追及していた

福来友吉が東大教授を追われたのは大正二年のことである。日本心霊現象の萌芽期といってよい。

・ おおいなるものは小さいものを含んで、その小さいものに気がついているが、含まれたる小さいものは自分の存在を知るばかりで、おのれらの寄り集まってこしらえている全部に対しては、風馬牛のごとくむとんじゃくであるとは、ゼームスが意識の内容を解き放したり、また結び合わせたりして得た結論である。

・迎い火をたいてたれ待つ絽の羽織

⑱

・朝寒や生きたる骨を動かさず

⑲

・四十を越した男、自然に淘汰せられんとした男、さしたる過去を持たぬ男に、忙しい世が、これほど手間と、時間と、親切をかけてくれようとは、夢にも待ち受けなかった余は、病に行きかえるとともに、心に生き返った。余は病に謝した。また、余のtsめにこれほどのの手間と、時間と、親切を惜しまざる人々に謝した。そうして、願わくは善良な人間になりたい、と考えた。そうして、この幸福な考えをわれにうちこわす者を、永久の敵とすべく、心に誓った。

馬上靑年老, 鏡中白髮新。 幸生天子國, 願作太平民。

・馬上青年老い

・鏡中白髮新なり

・幸ひに天子の国に生まれ

・願はくは太平の民とならん

⑳

仰臥人如亞, 默然見大空。 大空雲不動, 終日杳相同。

・仰臥して人あのごとくとし

・黙然として大空を見る

・大空雲も動かず

・終日杳として相ひ同じ

余は仰向けに得て詞の喋れないもののごとしである。無言で大空を見ている。大空の雲は不動。一日中同じ景色である。

22

.jpg) ドストエフスキーへのリンク

ドストエフスキーへのリンク

≪同じドストエフスキーもまた、死の門口まで引きずられながら、かろうじてあともどりすることのできた幸福な人である。けれども彼の命をあやめにかかった災いは、余の場合におけるがごとき悪辣な病気ではなかった。彼は人の手に作りあげられた方という機械の敵となって、どんと心臓を打ちぬかれようとしたのである。≫

秋風鳴万木 秋風 万木を鳴らし 秋の風は沢山の木々をざわめかせ

山雨撼高楼 山雨高楼をゆるがす 山の雨は この高楼をゆさぶる

病骨稜如剣 病骨こつ稜として 剣の如し 病んでいる私の骨は 剣が突き出ようとしているようだ

一灯青欲愁 一灯青くして 愁えんと欲す 部屋の一本の灯は青く燃えて 私を憐れんでいる

(前半2句) 烈しい雨風。心境の例えになっている。不安感を表す。 唐の詩人 許渾の「感陽城の東楼」(・・・・・山雨来らんと欲して 風 楼に満つ)を踏まえている。

(後半2句) 病の床に伏している自分自身の事を言っている。

23 「俺は職務に忠実でね」

義務と好意---電車に乗って一区をまたたく間に走るよりも、人の背に負われて浅瀬を越した方が情けが深い。

・義務- 仕事に忠実なる意味で、人間を相手にとったことばでもなんでもない。

・好意- 相手の所作が一挙一動ことごとく自分を目的にして働いてくるので、生き物の自分にその一挙一動がことごとくこたえる。そこに互いに手をつなぐ暖かい糸 があって、機械的な世をたのもしく思わせる。

・明治の青年と経済批判

≪今の青年は、筆をとっても、口をあいても、身を動かしても、ことごとく「自我の主張」を根本義にしている。それほど世の中は切り詰められたのである。それほど世の中は青年を虐待しているのである。「自我の主張」を正面から承れば、こにくらしい申しぶんが多い。けれども彼らをしてこの「自我の主張」をあえてしてはばかるところなきまでに押し詰めたものは、今の世間である。ことに、今の経済事情である。「自我の主張」の裏には、首をくくったり、身を投げたりすると同程度に、悲惨な煩悶が含まれている。ニーチェは弱い男であった。多病な人であった。そうして、ツァラトゥストラはかくのごとく叫んだのである。≫

.jpg) へのリンク

へのリンク

.jpg)

≪医師は職業である。看護婦も職業である。礼もとれば、報酬も受ける。ただで世話をしていないことはもちろんである。かれらをもって、単に金銭をうるがゆえに、その義務に忠実なると解釈すれば、まことに機械的で、実も蓋もない話である。。けれども、かれらの義務のうちに、半分の好意を吹き込んで、それを病人の目から透かしてみたら、かれらの所作がどれほど尊くなるかわからない。病人はかれらのもたらす一点の好意によって、急に生きてくるあらである。≫

天下自多事、被吹天下風。 高秋悲鬢白、衰病夢顔紅。 送鳥天無盡、看雲道不窮。 残存吾骨貴、慎勿妄磨?。

世の中には大小軽重の色々な事が沢山ある。 その色々な事が世に影響を与えている。

雲高く晴れた秋に耳際の髪が白いのを悲しみ、病み衰えては若き日の夢を見る。

鳥を見送り、空は果てしないと感じ、雲を見て、道が極まりなきことを思う。

今私が生きていることは誠に貴い、 行いを慎み、身を損なわないようにしよう。

明治43年10月6日

24

In general, dogs sleep about 12-14 hours

per day.

≪余はこの気味の悪い心持を抱いて、目をあけるとともに、ぼんやりとひとみに映るへやの天井をながめた。そうして、黒い布の織り目から漏れてくる光に照らされた白い着物を着た女を見た。見たか見ないうちに、白い着物が動いて、余に近づいてきた。

明治43年9月20日 粥・ビスケット・オートミルをうまいと思う。午後4時過ぎ通便あり、初めて通常に近き色になる。昨年から読み始めた『多元的宇宙』を読み終わる。鏡で顔を見る。右の足の骨と尻が痛み、手がしびれ、目が覚めることが度度である。看護婦がその度に起きてくれる。

9月24日坂元雷鳥、杉村楚人冠来る。観光団が終夜騒がしい。そのためにか、眠られぬ。

秋露下南間。 黄花粲照顔。 欲行沿澗遠。 却得与雲還。

秋の露は南の谷に落ちて行き、 菊の花は、燦々として我が顔を照らす。

谷に沿って遠くに行こうと思ったが、 却って、雲と供に帰って来ることになった。

25

傷心秋已到。 嘔血骨猶存。

病起期何日。 夕陽還一村。

傷心 秋 已(すで)に到り

嘔血 骨 猶お存す

病起 何(いず)れの日を期せん

夕陽(せきよう) 還(ま)た一村

10月7日

.jpg) 修善寺の菊谷本館中庭(旧本館)二階で静養した漱石が時折眺めた庭

修善寺の菊谷本館中庭(旧本館)二階で静養した漱石が時折眺めた庭

(七十数年前の絵葉書より松岡正剛博士の漢詩へのリンク

27

腸に春したたるや粥の味きx

.jpg)

≪余は五十グラムの葛湯くずゆを恭しく飲んだ。そうして左右の腕に朝夕二回ずつの注射を受けた。腕は両方とも針の痕あとで埋まっていた。医師は余に今日はどっちの腕にするかと聞いた。余はどっちにもしたくなかった。薬液を皿に溶いたり、それを注射器に吸い込ましたり、針を丁寧に拭ったり、針の先に泡のように細かい薬を吹かして眺めたりする注射の準備ははなはだ物ものぎれいで心持が好いけれども、その針を腕にぐさと刺して、そこへ無理に薬を注射するのは不愉快でたまらなかった。余は医師に全体その鳶色の液は何だと聞いた。森成さんはブンベルンとかブンメルンとか答えて、遠慮なく余の腕を痛がらせた。≫

●断食ダイエット後の殺人*****

長い断食を終えてから最初の日にいきなり腹に粥を詰め込んで死ぬような恐れは医療従事者ならば周知のことであろう。まして、エビフライを強引に食べさせる人間もおかしい。それを病院ぐるみで隠蔽したのも不可思議である。よく咽喉がつまったり、「脾が裂けたり」するそうである。医者がこういう死人を解剖してみると、喉もとまで粥ばかりつまっているということである。しかし、なんといっても、発せられる言葉は黄金である。このことはドストエフスキーの『作家の日記』の中にも書いていました。

和歌山県立医科大学第76回 篤解剖体慰霊祭のへのリンク

28

客夢回時一鳥鳴。 夜来山雨暁来晴。

孤峯頂上孤松色。 早映紅暾欝々明。

The dreaming traveler awakens to one bird singing,

Mountain rain from last night clears at daybreak.

On the peak of a lone ridge,shadow of a pine,

All its leaves lucentinthe early crimson morning.

客夢回(かえ)る時一鳥鳴く

夜来の山雨 暁来(ぎょうらい)晴る

孤峯頂上 孤松の色

早く紅暾(こうとん)に映じて欝欝と明らかなり

◆この詩に続けて次のような句も詠んでいる。

足腰の立たぬ案山子を車かな

いよいよ帰京となった翌11日はあいにくの雨ではあった。

長逗留となった修善寺菊屋の二階から白布で蔽われた「橇の如きもの」に載せられそのまま馬車に乗せられたさまを「わが第一の葬式の如し」と11日の日記には書いているが、陰気ではない。帰京後そのまま長与病院に入院となる段取りも承知だが、詩も俳句も諧謔の気分といえるだろう。

この日1910年10月10日月曜日の修善寺は朝焼けののち曇り。

「明日東京に帰ると思うと嬉しい。」

29

夢繞星黄滋露幽。 夜分形影暗灯愁。

旗亭病近修禅寺。 一幌疎鐘已九秋。

My dreams involve flying through the Milky

Way in mystical silence..

In the middle of the night, my body and mind

are as dark as a lantern..

The distance from Kikuya Ryokan to Shuzenji

is short..

Through the closed curtains of the window,

the sound of the temple bells can be heard

from time to time, like the chirping of crickets.

Autumn has already arrived.

夢は星こうをめぐりて げんろ幽なり

夜分の形影 暗燈憂う

旗亭病んで近し修禅寺

一幌の疎鐘 已に九秋

・私の夢は天の川を駈け廻り露がしたたり神秘手にである。

・夜半わが身と心は暗燈のごとき愁いである。

・酒屋(菊屋)で病んで修善寺に近いことだ。

・カーテンを張った窓からまばらにきこゆ鐘の音、すでに秋ですな。

≪もっとも夜は長くなる頃であった。暑さもしだいに過ぎて、雨の降る日はセルに羽織を重ねるか、思い切って朝から袷を着るかしなければ、肌寒はださむを防ぐたよりとならなかった時節である。山の端に落ち込む日は、常の短かい日よりもなおの事短かく昼を端折はしおって、灯は容易についた。そうして夜は中々明けなかった。余はじりじりと昼に食い入る夜長を夜ごとに恐れた。眼が開くときっと夜であった。これから何時間ぐらいこうしてしんと夜の中に生きながら埋もっている事かと思うと、我ながらわが病気に堪えられなかった。新らしい天井と、新らしい柱と、新らしい障子を見つめるに堪えなかった。真白な絹に書いた大きな字の懸物には最も堪えなかった。ああ早く夜が明けてくれればいいのにと思った。≫

≪修禅寺の太鼓はこの時にどんと鳴るのである。そうしてことさらに余を待ち遠しがらせるごとくまばらな間隔を取って、暗い夜をぽつりぽつりと縫い始める。それが五分と経ち七分と経つうちに、しだいに調子づいて、ついに夕立の雨滴よりも繁しげく逼って来る変化は、余から云うともう日の出に間もないと云う報知であった。太鼓を打ち切ってしばらくののちに、看護婦がやっと起きて室の廊下の所だけ雨戸を開けてくれるのは何よりも嬉しかった。外はいつでも薄暗く見えた。≫

30

日似三春永。 心随野水空。

牀頭花一片。 閑落小眠中。

日は三春に似って永く

心は野水に随って空し

牀頭花一片

閑の落つ小眠の中

Even though it's October 1st, the sunlight

is so long it feels like March..

My heart is empty, just like the water in

the river is empty..

There is a flower by my bed.

As I was dozing off, a petal seemed to fall.

・日は一〇月一日、春三月のように長く

・心は野水に随うって空虚である

・床頭に花一片

・犬の眠り中ポトリと花ビラがおちたようだ

≪桂川の岸伝いに行くといくらでも咲いているというコスモスも時々病室を照らした。コスモスはすべての中で最も単簡で且つ長くもった。余はその薄くて規則正しい花弁と、空に浮 かんだように超然と取り合わぬ咲具合を見て、コスモスは干菓子に似ていると評した。なぜですかと聞いたものがあった。範頼の墓守の作ったという菊を分けて貰って来たのはそれからよほど後のことである。墓守は鉢に植えた菊を貸してあげようかといったそうである。この墓守の顔も見たかった。しまいには畠山の城址からあけびというものを取って来て瓶に挿んだ。それは色の褪めた茄子の色をしていた。そうしてその一つを鳥がつついて空ろにしていたーーー瓶に挿す草と花がしだいに変わるうちに季節はようやく深い秋に入った。≫

31

――白髪と人生の間に迷うものは若い人たちから見たらおかしいに違ない。けれども彼等若い人達にもやがて墓と浮世の間に立って去就を決しかねる時期が来るだろう。

It may seem amusing to see people rememberinng

thir youth when they get older, but what

can be said about young people today is that

the day will sutely came when they will have

to struggle between the grave and this world.

When I lived in England a long time ago,

I stood in the town hating England just as

Heine did, and today, as I left Shuzenji,

I also stood in the same gray air.

.jpg) 1997july17 Flight800

1997july17 Flight800.jpg)

She was arrested on suspicion of knowingly

puttingarsenic (As) in food served to customers.

Her husband and his mahjong friends were among the victims.

They were pre-insured by her but got sick

or died after eating.and what does this have

to do with Cary and Rice Muder?

In the kitchen, a plastic container was found

with arsenic (As) on the surface (hereafter

referred to as sample F).【X-Ray Spectrometry

】

It was because her husband was a professional

exterminator of white ants.

He bought arsenic (As) in green drums [specimen

A] imported from China from N around 1983.

Sample A was then divided and used five times

over the next 15 years,

They were then housed with their relatives

and friends (Mr M and Mr T).

The Wakayama police seized a total of eight

arsenic (As) as evidence,

.jpg)

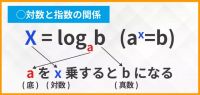

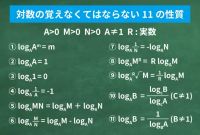

【Logarithmic Tricks】

・Assistant Professor Yamauchi, who was requested

by the National Research Institute of Police

Science, was told that he had multiplied

the figures by 1 million and performed logarithmic

calculations.

・This uses a calculation method that makes

large and small objects look the same.

Logarithms, which most people will have forgotten,

were taught in high school maths.

正確に言うと2を底とする8の対数は3(2を3乗すると8)、2を底とする5の対数はlog25(2をlog25乗すると5)となりますね。

逆に考えると、2log25=5とも書くことができます.。

logはどんな対数も表現できるすごい記号なんです!こんな便利なlogですが使うときには注意が必要で、

X=logabについて、底aは0<aかつa≠1を満たす必要があります。また、b>0も満たさなければなりません(真数条件)。

対数logの重要公式について

①logAAm=mについて

これは、(ア)底と真数が同じ値ならばその対数は1となる性質と、(イ)真数の指数はlogの前に出すことができる性質を利用したものです。

(ア)の例を挙げるとlog22=1となります。どんな数を1乗しても値は変わりませんから当然ですね。(イ)の例を挙げるとlog234=4log23となります。

真数に累乗がついていたら、それをlogの前に持ってこれるということですね!

①②③

この三つの性質はそれぞれ、1乗するとそのまま、0乗すると1になる、-1乗すると分数になるという性質からきていますね。

⑤、⑥の性質は非常に重要です。

logの真数が掛け算で表されていたらそれぞれ足し算に分けることができ、真数が割り算で表されていたらそれぞれ引き算に

直すことができます。証明は省略しますが、対数の計算などで非常によく出てくるので確実に押さえましょう!

⑦これは③,⑥を応用したものです。

⑧真数の累乗はlogの前に出せる性質を応用したものです。

⑨と表すことができることからきています。

⑩⑪これらは、底の変換公式という非常に重要な公式です。

こちらも証明は省略しますが、この二つの式を使うと自由に底を変換できるので、計算問題などで大活躍しますよ!

logの定義と①⑤⑥⑩を押さえておけばどの式も導けるようになるので、各自で使い方などを練習してみてくださいね!

https://juken-mikata.net/参照してください。

I have a liberal arts college education,Log

10 = 1, Log 100 = 10, Log 1000 = 3. A 10-fold

difference can only be understood as a logarithmic

difference of 1.Professor Kawai noted that

they continued to equate the National Police

Science Research Institute's various arsenic

acids with logarithmic rhetoric.

In other words, raw data.①Several arsenic

acids were found in Hayashi's house.②In

their logarithmic rhetoric, this differs

from the values of arsenite.This has already

been explained in detail in the 2016 Quarterly

Journal of Criminal Defence (no. 80p. 164).

First, the amount of sample (sample F)

on the plastic ontainer is too small.

This was not possible with the conventional

analysis techniques of the National Research Institute of Science

and Police of the National Police Agency.

Another was the failure to sample arsenic

(As), which the police had assumed was contained

in the cooked curry rice [Sample 1].

The third is a section on possible arsenic

elements.and it is therefore suitable for

identification.

JCP-AES results on sample G. [arsenic in

papercups] and A-E.that had enough quantity.

.警察庁科学警察研究所が実施したものである。It

was conducted by the National Research Institute

of Police Science.

As a result, their suggestion

Based on the quantitative data for Se, Sn,

Sb, Pb and Bi, it is reasonable to assume

that G and A-E are of the same origin.

[Seセレン] 「Snスズ] [Pb鉛] [Biビスマス]

However, Sample I (curry) and Sample F (plastic

container oft the defedant's kichitin) could

not be Analysed.

As sample I is the cause of the murder, analysis

of I and F is essential.The only evidence

linking the defendant to arsenic is the evidence

in F.

The offence was considered to be unsolvable

if the specimens I and F were not identified,

which was not the case,

Although there was circumstantial evidence

of a crime.

After that, The Public Prosecutor's office

asked me to identify these samples.

As noted above,

ICP-AES analysis revealed the following

contained 35-62 pomBi [A-E and G].(『鑑定不正』図表5科研丸茂鑑定書結果)

第35回公判で科警研鈴木真一技官の証人尋問調書(200年7月14日)pp、43-44においてCの濃度が訂正された。

[Seセレン] 「Snスズ][Sbアンチモン] [Pb鉛]

[Biビスマス]

1998年12月の中井Spring8鑑定のすこし前に行われた科警研鑑定では、証拠亜ヒ酸A~E

とGに含まれる元素Na,Mg,Al, Si,P,Cr,Mn,Fe,Se,Sn,Sb,Pb,Bi,As,Caを

セイコーインスツルメンツ社製ICP-AES装置で最初に1回分析し、A~Eについては「外界由来の汚染や、他の物質の添加による変動が予想された元素を除いたSe,

Sn,Sb,Bi」を指標元素としてさらに4回試料採取を繰り返して分析し、異同識別鑑定を行った。科捜研は澱粉なども鑑定したが、ヨウ素デンプン反応と赤外線吸収分光

による澱粉の有無が一致せず、鑑定書の記載ミスなのか、本当に不一致だったのか否かは明らかではない。

.png)

Samples [A-E and G] were found to contain

35-62 mm Bi by ICP-AES analysis as mentioned above

.Detailed below at p, 62.

Prof Nakai cannot select the best line of

synchrotron radiation facilities without

knowing the impurity elements [Se, Sn, Sb,

Pb, Bi].

Detailed below at p,64.

This is true. We chose the Spring-8 BLO8W

to analyse Bi based on the K-line. p.64

Professor Nakai says this is because he was

able to pre-study and then continue analysing

in Spring 8.

Therefore, the Nakai civil trial court comment

‘The only thing I referred to in the forensic

examination was the fact that the Bi was

detected’

is fictitious.

・以上が、『和歌山カレーヒ素事件判決に見る裁判官の不正』 河合 潤 著 の内容です。

.jpg) 1970年代以来、ビスマスは、水道管から釣り錘、はんだ、弾丸まで、鉛の代替品

1970年代以来、ビスマスは、水道管から釣り錘、はんだ、弾丸まで、鉛の代替品

としてますます使用されてきました。 鉛フリーのプラズマテレビやプラズマディスプレイにもビスマスが組み込まれています。

44.5%の鉛および55.5%のビスマスを含有する鉛ビスマス共晶(LBE)合金が、いくつかの原子炉における冷却材として

使用されている。最終用途の範囲にもかかわらず、冶金学的用途は、ビスマスの年間総需要の約3分の1しか占めていない。

ビスマスの化学物質は、

医薬品(硝酸塩および炭酸塩)、化粧品(オキシ塩化ビスマス)および色素産業(サブサリチル酸ビスマス)で大量に使用。

ビスマスは原子番号83,質量数208の(半)金属元素である.和名でと呼ばれる通り,く美しい結晶を持ち,レアメタルでありながら安価で入手可能である.

ビスマス化合物は日本薬局方に収載されており,次硝酸ビスマスおよび次没食子酸ビスマスはともに剤・剤などの医療用医薬品としても使用されている.

ビスマスは,周期表上で隣接しているヒ素,アンチモン,スズや鉛と比較して毒性が低いものと考えられているが,

有機ビスマス化合物のなかには強い細胞毒性を有するものも存在する.

例えば藤原らは,合成した7種類の有機ビスマス化合物の細胞毒性を評価したところ,特定の構造を有するトリフェニルビスマス誘導体が

細胞種に選択的な毒性を示すことを見いだした.

興味深いことに,このビスマスを同族のアンチモンに置換した化合物では,その細胞毒性は消失した.

有機ビスマス/アンチモン化合物ではその毒性の傾向が無機元素とは逆転することも示されており,その毒性は必ずしも中心金属だけに依存しない.

このような強い細胞毒性を有する有機ビスマス化合物は,抗がん剤としての活用も期待されている.

Chanらは,3種類のジチオカルバメート-ビスマス(Ⅲ)錯体(図1)を合成して,ヒト乳がん上皮細胞MCF-7に対する細胞毒性を比較解析した結果を報告している.

合成したいずれのビスマス錯体も,肺がん細胞MCF-7に対して強い傷害性を示し(IC50:1.07~25.37μM),

これは既存の抗がん剤シスプラチン(IC50:30.53μM)より強いものであった.

ビスマス錯体はユビキチン-プロテアソームの阻害作用を示すことで,カスパーゼ-7の活性化を介したアポトーシスが,その機構の一端を担うことが示唆された.

この作用は,無機ビスマスや配位子ジチオカルバメートより強い作用を有しており,ジチオカルバメート-ビスマス錯体の細胞毒性は

,錯体構造の構築によって発現することが示唆される.特に,配位子末端(R基)の種類だけでなく,チオール基のキレート作用が分子間相互作用にも影響して,

これらが錯体分子の溶解性と脂溶性の向上および細胞内の標的分子へのビスマスの輸送に関与することが示唆される.

なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.

1) Fujiwara Y. et al., J. Health Sci., 51, 333-340(2005).

2) Goncalves A. et al., Int. J. Mol. Sci., 25, 1600(2024).

3) Chan P. F. et al., J. Biol. Inorg. Chem., 29, 217-241(2024).

Natsume SMseki's novel Until the Other Shore is made up of several short stories.

The main plot outline is as follows:

It depicts the daily life of KeitarM Tagawa, a young man seeking employment. Having graduated from university, he is unable to secure steady work. Through his interactions with fellow lodgers such as Morimoto, KeitarM glimpses aspects of society and life.

He becomes embroiled in his friend's affairs: Through his university friend IchizM Sunaga, a wealthy young man, KeitarM is asked by Sunaga's uncle Taguchi, a businessman, to follow and investigate a certain individual.

Sunaga's romantic troubles with his cousin Chiyoko: The woman he encounters during the investigation is Chiyoko, Sunaga's cousin and betrothed. The narrative then shifts its focus to the complex and indecisive romantic relationship between the introverted and self-conscious Sunaga and the proactive and pure-hearted Chiyoko.

The Background to Sunaga's Torment: Sunaga's refusal to marry Chiyoko stems from the secrets surrounding his birth and inner turmoil, as revealed by relatives such as Matsumoto.

Inner Journey and Conclusion: Initially yearning for adventure abroad, Keitaro ends up exploring his friend Sunaga's inner world. As the story draws to a close, Sunaga embarks on a solitary journey, showing signs of breaking free from his introverted self and beginning to take an interest in the wider world.

This work is the first instalment of Soseki's 'Late Trilogy', depicting the anguish of modern intellectuals who are overwhelmed by self-consciousness and complex human relationships. It tells the story of the romance between an indecisive man and an innocent woman.

Translated with DeepL.com (free version).

| 登場人物 | 居住地(エリア) | 主な役割 |

| 田川 敬太朗 | 本郷台町 (下宿) | 物語前半の主人公。市電で神田方面へ移動。 |

| 須永 市蔵 | 神田小川町近辺 | 敬太朗の友人。市電停留所の近くに住む。 |

| 田口 | 神田小川町近辺 | 須永の叔父。敬太朗の就職を仲介。 |

| 松本 | 小川町から尾行した先 | 田口の義弟。「三田方面」からの市電で小川町に来る。 |

| 接続区間 | 意味合い |

| 本郷 ? 神田小川町 | 敬太朗の通勤・用件ルート:敬太朗が下宿から、須永や田口に会うために利用する日常的なルート。 |

| 三田方面 ? 神田小川町 | 松本の登場ルート:松本(探偵対象)が小川町停留所に降り立つ際に利用した長距離の幹線。 |

| 小川町停留所 | 物語の中心地:すべての人物が集まり、物語の重要な「探偵ごっこ」が展開される交差点。 |

.jpg)

.jpg)

.jpg) It was a little past ten by the bathhouse

clock. The washing area, however, was spotless,

not even a small wooden pail in sight. There

was only one person in the tub, lying sideways

and placidly stirring the water while watching

the sunlight that poured in through the glass.

This man was Morimoto, Keitaro’s fellow

boarder.

It was a little past ten by the bathhouse

clock. The washing area, however, was spotless,

not even a small wooden pail in sight. There

was only one person in the tub, lying sideways

and placidly stirring the water while watching

the sunlight that poured in through the glass.

This man was Morimoto, Keitaro’s fellow

boarder..jpg) 〟You really should have seen this morning's

view, you sleepy one. The sun was absolutely

beating down, but there was a ton of mist,

you know? When you looked right through the

tram from here, you could distinctly see

every passenger, like a silhouette on a paper

screen (shoji). And since the sun was behind them, every

single one of those people looked like a

gray monster. It was an incredibly strange

sight.” Morimoto has said.

〟You really should have seen this morning's

view, you sleepy one. The sun was absolutely

beating down, but there was a ton of mist,

you know? When you looked right through the

tram from here, you could distinctly see

every passenger, like a silhouette on a paper

screen (shoji). And since the sun was behind them, every

single one of those people looked like a

gray monster. It was an incredibly strange

sight.” Morimoto has said..jpg) Keitaro's curiosity about Morimoto is

perhaps more appropriately directed at the

latter's past than his present. Keitaro once

heard Morimoto speak about the time when

he was a rekkitoshita head of a his wife. He also heard about

his wife, and the death of the child they

had together. Keitaro still remembers his

words: "The brat's death, well, that

sort of saved me. I was truly terrified of

the mountain god's curse (sanjin no tatari), you see."

Keitaro's curiosity about Morimoto is

perhaps more appropriately directed at the

latter's past than his present. Keitaro once

heard Morimoto speak about the time when

he was a rekkitoshita head of a his wife. He also heard about

his wife, and the death of the child they

had together. Keitaro still remembers his

words: "The brat's death, well, that

sort of saved me. I was truly terrified of

the mountain god's curse (sanjin no tatari), you see.".jpg)

During his student days, Keitaro had already

envisioned rubber tree plantations in Singapore.

Back then, he could not stop imagining himself

as the cultivation supervisor, living in

a single-storey bungalow surrounded by millions

of rubber trees, which seemed poised to fill

the boundless wilderness. He planned to leave

the floor of the bungalow deliberately bare

and lay a large tiger skin upon it. Buffalo

horns would adorn the walls, alongside his

rifle and Japanese sword, still sheathed

in its brocade scabbard. He imagined himself

reclining on a rattan chair on the wide veranda,

wrapped in a pure white turban and puffing

leisurely on a strongly scented Havana cigar.

Beneath his feet would be a black Sumatran

cat ? a strange creature with velvety fur,

eyes like pure gold and a tail far longer

than its own height ? crouched with its back

arched like a mountain.

Morimoto, who was an expert on rubber and

had taught Keitaro various things, warned

him that it wouldn't be long before the supply

of rubber produced in that area would exceed

global demand, causing a severe panic among

cultivators. After that, Keitaro never spoke

a word about rubber again.

・Conversation between Morimoto and Keitaro

Morimoto had said: "If I may be so

bold, you have only just left school and

know nothing of the real world. No matter

how much you flaunt your qualifications,

I'm not the sort of person to be intimidated.

I've got my feet firmly planted in the real

world.' He made this blunt assessment, seemingly

having forgotten entirely the great respect

he had shown for education just moments before.Then,

as if in a fit of despair, he let out a sigh

like a belch, lamenting his own ignorance

with such a pitiful a

.jpg)

Morimoto said, ‘Right then, I'll just pop

out for a wee,’ and went out into the corridor.However,

even after waiting for ten minutes, the adventurer

still showed no sign of appearing. Unable

to bear the wait any longer, KeitarM finally

went downstairs to look for him himself,

but there was no trace of Morimoto anywhere.

‘Well, I've been working on the railways

for three years now, but I've had enough.

I reckon I'll quit soon. Though if I don't

quit myself, they'll just sack me anyway.

Three years is a long time for me, you see.’ Morimoto said

.jpg)

To be perfectly honest, KeitarM had indeed

approached Morimoto quite recently with a

certain admiration in his heart. However,

he was uneasy about the future now that such

practical matters were perceived as requiring

secret consultations.

As you know, I'm a poor student who has just

left school and doesn't have a steady job

yet. Nevertheless, I am a man who has received

some education. Being lumped together with

vagrants like Morimoto is rather insulting.

Moreover, to suspect me of having some kind

of shady connection behind my back and to

persistently doubt me no matter how many

times I say I know nothing about it is rather

suspicious, don't you think? If you feel

that way about a guest who's been staying

for two years, that's fine. I have my own

sense of propriety. I've been a burden on

your household for the past two years, but

have I ever been a day late with my lodging

money?"Keitaro said.

.jpg)

You must have been startled when I vanished

so suddenly. Even if you weren't, Raijk and

Zuku?those two?were certainly taken aback.

To be perfectly honest, I'd fallen a bit

behind on my lodging fees. I thought Raijk

and Zuku would make a fuss if I mentioned

it, so I deliberately didn't refuse and took

the liberty of leaving. Once I've sorted

out the belongings left in my room?the trunk

is packed full of clothes and other items,

so it should fetch a decent sum. Therefore,

I'd like you to tell them both to either

sell it or wear it themselves. Mind you,

being the cunning fellow he is, he may well

have already made such arrangements without

waiting for my permission. What's more, if

I approach this too smoothly, he might present

you with the outrageous demand that you wipe

my still-dirty backside clean. Under no circumstances

must you entertain such a request. You see,

those like you, fresh out of higher education

and stepping into the world, tend to be the

sort of prey that creatures like the Thunder

Beast fancy devouring. You really must be

careful about that sort of thing. I may lack

education, but I certainly know better than

to default on a debt. I fully intend to repay

it next year. If you should harbour suspicions

about me merely because I possess a few unexpected

experiences in my background, it would be

tantamount to losing a dear friend. That

would be a profoundly regrettable outcome.

I earnestly beg you not to misunderstand

me because of such a lowly creature as a

thunder beast.

Morimoto stated that he was currently working

as an amusement attendant at the Electric

Park in Dalian. He confirmed that he would

be travelling to the capital next spring

to purchase motion pictures. He added that

he was looking forward to seeing me again

after such a long time.

.jpg) Electrical Park in Dalian

Electrical Park in Dalian

I bought that plum tree in a pot from the

Dozaka nursery. The trunk isn't particularly

old, but it's just the right size to sit

on my lodgings' windowsill and gaze at the

view in the morning and evening. I will give

it to you, so please take it to your room.

However, having received it, I've probably

already let it wither away. You should also

find my walking stick in the umbrella stand

by the entrance hall. It certainly wasn't

expensive, but it was a favourite of mine,

so I'd like to offer it to you as a keepsake.

Even if the Thunder Beast and the Zuk were

to take that Western-style cane, I doubt

they'd complain. Please don't hesitate to

take it. Use it. Manchuria, and Dalian in

particular, is an exceedingly fine place.

For a promising young man like you, there's

hardly a better place to develop at the moment.

Why not take the plunge and come? Since I

arrived here, I have made quite a few acquaintances

among the South Manchuria Railway people.

If you do intend to come, I should be able

to arrange considerable assistance for you.

However, if you do decide to come, please

give me a little advance notice. Farewell.

.jpg)

② 停留所

.jpg) ‘You know, I used to think education was

a kind of right, but it's really just a kind

of bondage. What good is any right if you

graduate from school only to struggle to

put food on the table? And if you think that

means you can do whatever you like without

a care for your standing, well, you still

have to care. Damn it, education really does

tie people down.’ He sometimes sighs as

if in pain.

‘You know, I used to think education was

a kind of right, but it's really just a kind

of bondage. What good is any right if you

graduate from school only to struggle to

put food on the table? And if you think that

means you can do whatever you like without

a care for your standing, well, you still

have to care. Damn it, education really does

tie people down.’ He sometimes sighs as

if in pain.

Sunaga asked, “So, what would you like

to try?” Leaving aside the matter of food

and clothing.”

Keitaro replied that he wanted to try doing

something like what detectives at the Metropolitan

Police do.

Keitaro earnestly explained why he could

not become a detective. For a detective is

essentially a social diver, plunging beneath

the surface of society to its depths; scarcely

any other profession so profoundly captures

the mysteries of humanity. Moreover, their

position requires only observing the dark

side of others, without the danger of becoming

corrupted themselves ? undoubtedly a more

convenient arrangement. Yet, alas, its very

purpose lies in exposing crime; it is a profession

founded upon the deliberate intent to ensnare

people. Such wickedness is beyond him. I

wish only to observe, with a sense of wonder, the manner in which the

abnormal mechanisms of human beings operate

in the darkest night.―For example, something like what happened

to Yasuhiro Horiuchi on 17 September 2025

was reported by Bunshun Online.

The chapter that follows the bath scene focuses

on the friendship between KeitarM and Morimoto,

while the scene at the petrol station showcases

the bond between KeitarM and Sunaga. As the

story progresses, it becomes clear that Sunaga

arranged KeitarM's employment exactly as

he wanted.

.jpg) KeitarM visited Sunaga's house, unable to

tell whether he was genuinely serious or

merely restless and agitated.

KeitarM visited Sunaga's house, unable to

tell whether he was genuinely serious or

merely restless and agitated.

Keitaro stood for a while before Sunaga's

gate. Rather than quietly peering over the

wall to observe the movements of the woman

who had just entered, he intended to imagine

what romantic tales Sunaga and this woman

might be weaving together. Yet, he still

kept his ears pricked. Inside, however, it

remained as silent as ever. Not a single

seductive female voice, not even a cough,

could be heard.

‘A fiancee, perhaps?’

.jpg)

Sunaga had been due to meet his uncle this

morning, but having caught a sore throat,

he had postponed going out. He replied that

he would likely be able to go within four

or five days, and that he would certainly

speak to him then.

.jpg)

Sunaga, on the other hand, had deliberately

chosen topics that would pander to Keitaro's

curiosity. He told Keitaro that the backstreets

near his own train station were divided like

dice pips by tiny houses and narrow lanes.

This area was home to nameless city dwellers,

and every household performed plays that

never rose to the upper echelons of theatre.

.jpg) My uncle mentioned he might be travelling

to Osaka on business within the next four

or five days, so I phoned to ask if I could

see him before he left, thinking it best

not to delay too long. He replied that it

would be fine, so I suppose if I intend to

go, it would be best to do so as soon as

possible. That was the message from Sunaga.

My uncle mentioned he might be travelling

to Osaka on business within the next four

or five days, so I phoned to ask if I could

see him before he left, thinking it best

not to delay too long. He replied that it

would be fine, so I suppose if I intend to

go, it would be best to do so as soon as

possible. That was the message from Sunaga.

When he reached Ogawa-cho, he felt a strong

urge to alight from the train and go to Sunaga's

front door to verify the facts from his friend's

own lips. Yet, finding no reason beyond simple

curiosity to engage in such intrusive questioning,

he restrained himself and immediately transferred

to the Mita Line.

.jpg) The area around UchisaiwaichM during the

Meiji period was a particularly splendid

and significant district within Tokyo, symbolising

both “civilisation and enlightenment” and

“international exchange” amidst the city's

advancing modernisation. In stark contrast

to the shanty town on the back street where

Sunaga lived, this area was like the main

entrance to Westernised Tokyo. This area

featured Western-style stone and brick buildings

such as the Rokumeikan and banks lining the

main streets, yet just one step into the

back alleys revealed traditional Japanese

wooden houses and dirt roads where rickshaws

still passed. However, the area around Uchisaiwaicho

and Hibiya at that time was, before the construction

of the Rokumeikan, the site of the vast former

residence of the Satsuma domain. In the early

Meiji period, a museum was also established

there, meaning the landscape was in a transitional

phase, gradually transforming into that of

a modern city. Consequently, the slum where Sunaga lived,

known as the “backstreets behind the railway”,

and the splendid Western-style buildings

of this “UchisaiwaichM” clearly demonstrated

the stark contrast in social class and civilisation

within Tokyo at that time. These phenomena have persisted to the present

day. They have continued under the guise

of station redevelopment plans.

The area around UchisaiwaichM during the

Meiji period was a particularly splendid

and significant district within Tokyo, symbolising

both “civilisation and enlightenment” and

“international exchange” amidst the city's

advancing modernisation. In stark contrast

to the shanty town on the back street where

Sunaga lived, this area was like the main

entrance to Westernised Tokyo. This area

featured Western-style stone and brick buildings

such as the Rokumeikan and banks lining the

main streets, yet just one step into the

back alleys revealed traditional Japanese

wooden houses and dirt roads where rickshaws

still passed. However, the area around Uchisaiwaicho

and Hibiya at that time was, before the construction

of the Rokumeikan, the site of the vast former

residence of the Satsuma domain. In the early

Meiji period, a museum was also established

there, meaning the landscape was in a transitional

phase, gradually transforming into that of

a modern city. Consequently, the slum where Sunaga lived,

known as the “backstreets behind the railway”,

and the splendid Western-style buildings

of this “UchisaiwaichM” clearly demonstrated

the stark contrast in social class and civilisation

within Tokyo at that time. These phenomena have persisted to the present

day. They have continued under the guise

of station redevelopment plans.

When he reached Ogawa-cho, he felt a strong

urge to alight from the train and go to Sunaga's

front door to verify the facts from his friend's

own lips. Yet, finding no reason beyond simple

curiosity to engage in such intrusive questioning,

he restrained himself and immediately transferred

to the Mita Line.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) Look at this. When twisted together like

this, one thread becomes two strands, and

two strands become one thread, don't they?

There's the flashy red and the plain navy

blue. In youth, one tends to rush headlong

towards the flashy, often making mistakes

and failing. But yours, for now, seem to

be tangled together just as well as this

twisted thread, perfectly balanced. You are

fortunate.

Look at this. When twisted together like

this, one thread becomes two strands, and

two strands become one thread, don't they?

There's the flashy red and the plain navy

blue. In youth, one tends to rush headlong

towards the flashy, often making mistakes

and failing. But yours, for now, seem to

be tangled together just as well as this

twisted thread, perfectly balanced. You are

fortunate.

How should we proceed? Well, divination

merely reveals the broad outlines through

the principles of yin and yang. In practice,

each person simply has to adapt their thinking

to those broad outlines when faced with a

situation. But that's just the way it is.

You are waiting for something that is both

like yourself and like others; something

that is both long and short; something that

both emerges and creeps in. So, when the

next incident occurs, remember this above

all else. Then things will go smoothly.

.jpg)

‘I have heard a little about you from IchizM,

but what sort of person are you hoping for?’

Taguchi asked.

‘I have hope in all directions,’ KeitarM

replied.

At last, the long-awaited envelope was

in his hands. He tore open the seal with

a sharp snap. Without pausing for breath,

he read the scroll from end to end in one

go and gasped faintly in surprise. The task

assigned to him was even more romantic than

his cherished fantasies. The letter's wording

was simple, of course; not a word beyond

the task itself was written.

.jpg)

.jpg) Between four and five o'clock today, a man

of about forty, travelling by train from

the Mita area, alighted at the Ogawa-cho

stop. He is a tall, thin gentleman wearing

a black fedora and a marbled overcoat, with

a long face. He has a large mole between

his eyebrows, which serves as a distinguishing

mark. Investigate his movements within two

hours of him alighting from the train and

report back.

Between four and five o'clock today, a man

of about forty, travelling by train from

the Mita area, alighted at the Ogawa-cho

stop. He is a tall, thin gentleman wearing

a black fedora and a marbled overcoat, with

a long face. He has a large mole between

his eyebrows, which serves as a distinguishing

mark. Investigate his movements within two

hours of him alighting from the train and

report back.

Keitaro decided that he should at least go

and see the station. Glancing at his watch,

he saw that it was only just past one o'clock.

As he would arrive at least half an hour

before four, leaving home at three would

suffice, giving him two hours' leeway.

.jpg) Look at this. When twisted together like

this, one thread becomes two strands and

two strands become one thread. Does it not?

There you have it: the flashy red and the

plain navy blue. When we're young, we tend

to rush headlong towards the flashy, often

making mistakes. But yours seem to be intertwined

just as neatly as these twisted threads ?

perfectly balanced. How fortunate you are.'

Come to think of it, this echoes what the

fortune-teller said.・・・・・・And then

she gave me some advice.

Look at this. When twisted together like

this, one thread becomes two strands and

two strands become one thread. Does it not?

There you have it: the flashy red and the

plain navy blue. When we're young, we tend

to rush headlong towards the flashy, often

making mistakes. But yours seem to be intertwined

just as neatly as these twisted threads ?

perfectly balanced. How fortunate you are.'

Come to think of it, this echoes what the

fortune-teller said.・・・・・・And then

she gave me some advice.

‘What should I do? I said..

‘What should you do?’ Well, divination

merely reveals the broad outlines through

the principles of yin and yang. In practice,

each person must adapt their thinking to

these broad outlines when faced with a situation.

But that's just how it is. You are waiting

for something that is both like and unlike

yourself; something that is both long and

short; something that emerges and retreats.

So, when the next incident occurs, remember

this above all else. Then things will go

smoothly.”・・・・・・

Soseki, however, took a different view; he

wrote of KeitarM's heart in chapters twenty-two

and twenty-three.

.jpg)

.jpg)

.jpg) KeitarM had realised something. It was his

own carelessness.

KeitarM had realised something. It was his

own carelessness.

To alight at Ogawa-cho after passing

through Marunouchi from the Mita direction,

one may proceed straight ahead along the

main street at Kanda Bridge and turn left

to disembark at the stop where Keitaro Ima

stands; alternatively, turning right allows

one to alight in front of the pottery shop

he had just inspected.

If he turns right again, he can alight

in front of the pottery shop he had just

inspected a moment ago.

Since both were written in white paint as

'Ogawa-machi Stop', the man in the black

fedora who was following him could not possibly

know which direction to disembark in.

In his desperation, he suddenly thought

of a last-ditch measure: perhaps he should

go and seek Suna's assistance. But the clock

was already ticking down to seven minutes

to four.

Sunaga lives just down this back lane, but

even if I factor in the time it takes to

dash to the gate and grab a bite to eat,

it seems utterly impossible to make it in

time.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

‘I can't tonight, I've got something to

do.’

‘What kind of’

‘It's important business; I can't tell

you.’

“Oh, I know everything. After keeping

me waiting all this time!”

‘It's already late tonight, so?’

"It's not too late! If we take the

train, we'll be there iIt's not too late.

We'll be there in no time if we take the

train.n no time.”

・・・・・・ The woman eventually broke

the silence and spoke. .jpg)

In that case, you don't have to go, but you'll

give me that/it.

In that case, you don't have to go, but

you'll give me .

{Look, that thing?the one I mentioned the

other day. You understand, don't you?

I have no idea.

Stop pretending you don't know! .png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Your wife, sir...?"

"My wife, naturally. Why do you ask?"

"I simply wanted to know if

someone of your disposition could manage

a domestic life, like everyone else."

"My life, domestic... Is it

because I am a KMtM Ykmin [higher idler] that you question it?"

"It's not exactly for that reason,

but I just had a feeling and couldn't help

but ask."

"A higher idler is more concerned

with his home life than Taguchi is."

"Matsumoto then happened to ask,

'You look as if you've never given thought

to that kind of issue.'

"That's right, I haven't thought

about it in the slightest."

"You don't need to consider

it, do you? Not while you're living alone

in a lodging house. But even living alone,

surely you think about the broad

issue of man versus woman?"

.png)

.png)

.png)

.png)

"Well, I was just returning from

visiting Sunaga."

"While I was talking at Taguchi's,"

"that girl called" (chiyoko)

"saying she would be waiting for

me there around half-past four, and asked

me to stop by on my way back."

"she insisted vehemently"

"he had told her, '...lie in wait

for him at the tram stop, and don't let him

get away until you go together to buy it,'

so she had been waiting here for some time."

"I thought I'd try to placate her

with some Western food,"

"and in the end, I took her to

a restaurant."

④ 雨の降る日 Distinguishing between Soseki's position

and status

The reason Matsumoto refused to see visitors on rainy days eventually passed, and Keitaro never got the chance to hear it from the man himself for a long time. Keitaro, too, got caught up in other things and eventually forgot about it. He only happened to hear the reason much later, after he had secured a certain position through Taguchi's good offices, which allowed him to visit and leave the Taguchi household without reservation.

By that time, the experience at the tram stop had already begun to lose its novelty in his mind. He merely managed a bitter smile whenever Sunaga brought the topic up. Sunaga often pressed him, asking why he hadn't confided in him before the incident. He sometimes chastised Keitaro, saying he ought to have known from his mother that his uncle in Uchisaiwaicho was capable of trickery. Finally, he began to tease Keitaro, claiming it was because he was simply too flirtatious.

Keitaro always brushed him off with a "Don't be ridiculous," but inwardly, he consistently recalled the figure of the woman he had seen from behind at Sunaga's gate. He also remembered that this very woman was the one he had encountered at the tram stop. And he would feel a faint sense of embarrassment from somewhere far off. The fact that the woman's name was Chiyoko, and her younger sister's name was Momoyoko, was no longer new information to Keitaro.

After meeting Matsumoto and hearing all

the inside details, Taguchi felt somewhat

awkward about showing his face again. Yet,

feeling compelled to do so to tie up loose

ends, he steeled himself for ridicule and

slipped through Taguchi's gate once more.

Sure enough, Taguchi burst out laughing.

Yet within that laughter, Keitaro interpreted

not the prideful echo of self-satisfaction

over his own cunning, but rather the triumphant

joy of having guided a lost soul back onto

the right path. Taguchi made no use whatsoever

of words meant to make Keitaro feel indebted,

such as “for your own good” or “a method

of education.” He simply stated that since

there had been no ill intent, there was no

need for anger, and immediately promised

to arrange a suitable position for him on the spot.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

When getting into the carriage, Chiyoko held

a white urn in a cedar box on her lap. As

the carriage started, a cold wind blew between

the lap robe and the cedar box. Tall zelkova

trees, with their pale trunks, lined both

sides of the road, swaying their thin branches

as if seeing them off and welcoming them.

Chiyoko found it strange that the path she

was on was unexpectedly bright, even though

the thin branches crossed so thickly high

above her head. From time to time, she would

look up to gaze at the distant sky. Upon

arriving home and placing the remains before

the family altar, a child immediately came

up and asked to see inside the lid, which

she resolutely refused.

Soon, the whole family gathered in the

same room for lunch. "Looking at it

this way, it seems there are still many children,

but now one is missing," remarked Sunaga.

"While she was alive, I didn't think so much

of it, but now that she's gone, I feel she

was the most precious. I almost wish someone

among those here could take her place," Matsumoto said.

"How cruel," Shigeko whispered

to Sakiko.

"Aunt, please try hard again and make

a child exactly like Her. I'll cherish her."

"It shouldn't be a child just like

Yoiko, it must be Yoiko herself. Unlike teacups

or hats, even if a replacement is made, it

doesn't mean you forget the one you lost."

"I've come to dislike the man who

comes with a letter of introduction on a

rainy day."

⑤ 須永の話

.jpg) Ever since Keitaro caught a glimpse of the

woman's back at Sunaga's gate, he had been

unable to stop imagining the connection between

Sunaga and Chiyoko.

Ever since Keitaro caught a glimpse of the

woman's back at Sunaga's gate, he had been

unable to stop imagining the connection between

Sunaga and Chiyoko.

It was a fact that he was momentarily baffled

by the contradiction between his inner world

and the outer reality of society when he

happened to hear the talk of Chiyoko's marriage. He had learned the news from Saeki, a young

student.

"I always assumed Miss Chiyoko would

marry Sunaga-kun, but that's not the case,

is it?"

"I doubt they will."

"Why not?"

"If you ask me why, I can't give you

a clear answer, but it seems complicated

just thinking about it."

"Really? I figured they were a perfect

match. They're cousins, and the age difference

is only five or six years, which is quite

normal."

"Well, to an outsider, it might look

that way. But it seems there are various

complicated circumstances behind the scenes."

.jpg)

"Tokyo people are so particular, aren't

they? Do they make such a fuss when taking

a wife, too?"

"Anyone would if they could. It's not

limited to Tokyo people. Even a country bumpkin

like you would, I imagine.

"Sunaga replied, maintaining a poker face.

Sunaga replied in a more subdued tone

than usual, "It seems some new talk

of a match has come up. I hope it works out

well this time." But then he suddenly

changed his manner of speaking, adding, "Well,

you wouldn't know it, but there have been

many such discussions before."

"Are you not planning to take her as

your wife?"

"Do I look like I'm going to marry her?"

.jpg)

Two or three days before he died, my father

called me to his bedside and said, "Ichizo,

when I die, you'll have to depend on your

mother. Do you understand?"

Moving the muscles of his emaciated face

with an effort, my father said, "If

you're as naughty as you are now, your mother

won't look after you, you know. You need

to be a little quieter.

"Suddenly, my mother placed her hand

on my closely cropped head, fixed her swollen

eyes on me, and said in a small voice, "Even

though your father is gone, your mother will

love you just as before, so don't worry."

.jpg) I don't know how harmonious the relationship

was between my father and mother. I haven't

taken a wife yet, so I may not be qualified

to speak on such matters, but since it's

only human nature for even the best-matched

couples to feel awkwardness occasionally,

I imagine there were times when they too,

living together for so long, discovered unpleasant

flaws in each other's hearts and quietly

endured dissatisfactions they never spoke

of, either to each other or to the world.

I don't know how harmonious the relationship

was between my father and mother. I haven't

taken a wife yet, so I may not be qualified

to speak on such matters, but since it's

only human nature for even the best-matched

couples to feel awkwardness occasionally,

I imagine there were times when they too,

living together for so long, discovered unpleasant

flaws in each other's hearts and quietly

endured dissatisfactions they never spoke

of, either to each other or to the world.

Now that I think of it, I might as well

mention it here, but I wasn't an only son

from birth. I remember playing every day

with my sister, Tae-chan, when I was a child.

She usually wore a hifu with a large pattern and her hair was cut

short like a doll's. She always called me

Ichizo-chan, Ichizo-chan, and never once

called me niisan (older brother). This sister died of diphtheria

some years before my father passed away

.I still remember being teased by Matsumoto,

who came to visit our house, with him asking

if I had diphtheria too, and my answering,

"No, I don't. I'm a soldier!"

It is strange that I lacked attention toward

my mother. If it is a habit of human nature to be more

curious about others than oneself, it may

be that my father appeared far more like

a stranger to me than my mother did. To put

it the other way, my mother was too close

to me to be worth observing.

My mother, typically for a woman educated

in the old-fashioned way, holds the belief

above all else that it is a child's first

duty to raise the family name.

I am not a man who can raise the family

name in any sense. All I keep in my head

is the knowledge to avoid disgracing it.

What allows this selfishness of mine to

continue as it is, is, needless to say, the

small inheritance my father left behind.

Taguchi was certainly not the influential

man or the man of wealth that he is now.

It was simply because he was a man of promise

that my father arranged for my aunt?my mother's

younger sister?to marry him.

For whatever reason, my mother reportedly

asked the Taguchis, "When she grows

up, won't you let this child marry Ichizo?"

.jpg) Once, the following conversation passed between

my aunt and me.

Once, the following conversation passed between

my aunt and me.

"It's about time you started looking

for a wife, isn't it, Ichizo? Your mother

has been worried for quite a while, you know."

"If you find someone suitable, please

let my mother know."

"For you, Ichizo, a quiet, gentle,

and kind woman?something like a nurse?would

be best, wouldn't she?"

"Even if I looked for a wife like

a nurse, I doubt anyone would be willing

to marry me."

Chiyoko suddenly lifted her head."Shall I go and do it for you?"

My aunt did not even turn around to face

Chiyoko. Then she said, "How could an

outspoken, flighty girl like you ever appeal

to Ichizo?"

Chiyoko just laughed loudly and seemed

amused.

.jpg) I asked my uncle, "Has Chiyoko's marriage

arrangement been finalized yet?"?primarily

to show him that I harbored no ulterior motives

toward Chiyoko.

I asked my uncle, "Has Chiyoko's marriage

arrangement been finalized yet?"?primarily

to show him that I harbored no ulterior motives

toward Chiyoko.

"No, it doesn't look like it will

be settled anytime soon. We keep getting

people bringing proposals, but honestly,

it's so complicated it's exhausting. What's

more, the deeper you look, the more trouble

it becomes, so I'm thinking we may just have

to settle it at a decent level if we can.

?Marriage arrangements are a strange thing,

you know. I'll tell you this now, because

it's you: the truth is, when Chiyoko was born, your mother asked

for her to be Ichizo's wife?and she was a

newborn baby!"

At this, my uncle laughed and looked at

me.

I wondered if I should offer a slight defense

for my mother, assuming my uncle was indeed

interpreting this matter so lightly. However,

I immediately thought better of it and kept

silent, reasoning that if this was a clever

attempt by a man of the world to enlighten

me, it would be foolish to utter even a single

word. My uncle is a kind man, and also a

man of the world. Even now, I do not know

which viewpoint?kindness or worldly wisdom?to

judge his words by. It is a fact, however,

that from that time onward, I only inclined

more strongly toward not marrying Chiyoko.

.png)

.png)

.png) "You

were far more thoughtful then, when you drew

that for me, than you are today."

"You

were far more thoughtful then, when you drew

that for me, than you are today."

"Yet you still carefully keep something

like this tucked away."

"I'm going to take it along when I

go to be a bride."

"But it's not a done deal, is it?"

"It's not completely definite yet, is

it?"

Chiyoko picked up her bunko and stood up. As she slid open the shMji screen, she looked down at me from above

and, after clearly declaring in a single

breath, "That's a lie," she went

out toward her own room.

.png) Once, D'Annunzio received an invitation to

attend a certain gathering. As is the custom

in the West, where literary figures are celebrated

as ornaments of the state, D'Annunzio was

treated like a great man by everyone present,

receiving immense respect and admiration.

While he was wandering around the crowd,

drawing the attention of the entire hall

to himself, he happened to drop his handkerchief

near his feet. Due to the commotion, neither

he nor those nearby noticed it at all.

Once, D'Annunzio received an invitation to

attend a certain gathering. As is the custom

in the West, where literary figures are celebrated

as ornaments of the state, D'Annunzio was

treated like a great man by everyone present,

receiving immense respect and admiration.

While he was wandering around the crowd,

drawing the attention of the entire hall

to himself, he happened to drop his handkerchief

near his feet. Due to the commotion, neither

he nor those nearby noticed it at all.

Then, a beautiful young woman picked up the

handkerchief from the floor and brought it

to D'Annunzio. Intending to return it to

him, she asked, "Is this yours?"

D'Annunzio replied, "Thank you,"

but apparently feeling the need to show some

gallantry toward her beauty, he said, "Keep

it for yourself; I'm presenting it to you,"

speaking as if he were anticipating the girl's

delight. Without a word in reply, the woman

silently held the handkerchief by her fingertips,

walked over to the stove, and abruptly tossed

it into the fire. Apart from D'Annunzio himself,

all those present at the gathering let out

a subtle smile.

When I heard this story, instead of picturing

the beautiful Italian woman, I immediately

pictured Chiyoko's eyes and eyebrows in her

place. And I thought that if it hadn't been

Chiyoko but her younger sister, Momoyo, she

would undoubtedly have thanked him and gladly

accepted the handkerchief on the spot. Chiyoko,

however, simply cannot do that.

.png) Matsumoto's uncle gave the sisters nicknames,

constantly calling them "Big Toad"

and "Little Toad." He would often

make them laugh or get angry by saying that

their mouths?which were too long for the

thinness of their lips?resembled a coin purse

with a clasp.

Matsumoto's uncle gave the sisters nicknames,

constantly calling them "Big Toad"

and "Little Toad." He would often

make them laugh or get angry by saying that

their mouths?which were too long for the

thinness of their lips?resembled a coin purse

with a clasp.

"My perpetual thought is: 'No emotion

is as beautiful as a pure one. No beautiful

thing is as powerful.'

Every time I compare myself with Chiyoko,

I invariably feel compelled to repeat the

phrase, 'The fearless woman and the fearful

man.' Ever since my uncle Matsumoto explained

the distinction between poetry and philosophy

to me, when I think of 'the fearless woman

and the fearful man,' I am immediately reminded

of poetry and philosophy, which seem so distant

from my own life. If you ask me, the trait

of the poet is to be fearless, and the fate

of the philosopher is to be fearful.”

Feeling sure there was a continuation to

the narrative, Keitaro inquired of Sunaga

when the most recent story had happened.

Sunaga told him it was an incident from when

he was about a junior in university.・・・・・・

It was an event that took place during the

summer vacation between my third and fourth

years of university. As I was holed up on

the second floor of my house, wondering how

best to spend the heat of the summer, my

mother came up from downstairs and suggested

I go to Kamakura for a little while if I

had some free time. Then, she took a letter

from Chiyoko out of her pocket and showed

it to me. It was co-signed by Chiyoko and

Momoyo, and written as if conveying a command

from their mother for my mother and me to

come together.

It was an event that took place during the

summer vacation between my third and fourth

years of university. As I was holed up on

the second floor of my house, wondering how

best to spend the heat of the summer, my

mother came up from downstairs and suggested

I go to Kamakura for a little while if I

had some free time. Then, she took a letter

from Chiyoko out of her pocket and showed

it to me. It was co-signed by Chiyoko and

Momoyo, and written as if conveying a command